梨园界的“田野调查”(下)

——与《中国京剧》编辑部封杰的对话

王培喜 封杰

王培喜:戏曲需要创作团队和社会各界来共同打造,每一个辉煌的戏曲时代,都有艺术家和各界合作的身影,传承京剧如此,发展京剧更需要团队,比如湖北京剧创作团队的代表人物余笑予、谢鲁、习志淦、郭大宇、欧阳明、朱世慧等,他们合作推出了《徐九经升官记》《药王庙传奇》《膏药章》《洪荒大裂变》等多个优秀剧目,在叙事、表演、唱腔设计以及舞台呈现上都有大胆的创新,而形成了具有特色的鄂派京剧,推动了京剧的多样发展。

封杰:是的,戏曲需要团队合作。梅兰芳的琴师徐兰沅、王幼卿,程砚秋的琴师穆铁芬、周长华、钟世章,荀慧生的琴师朗富润,马连良的琴师杨宝忠、李慕良,裘盛戎的琴师汪本贞,共同完善了这个流派。金融界的介入,如梅兰芳、程砚秋出国的费用。中华戏曲专科学校利用庚子赔款来办学,吉林富商牛子厚出资成立喜(富)连成科班。更有传媒界的融入,相继出版了宣传京剧的报刊。都是各界人士的自觉行为,因为他们都认为京剧是国家的,是中华民族的。不似如今京剧就是这个行业、就是这个家族的。那一代人是发自内心的来改良京剧、发展京剧、创造京剧。所以说,那一代人的心理跟现在人的想法是不一样的。老先生们常说,京剧是全方位的艺术,不能只谈一点,一定要尊重历史。

王培喜:在与京剧名宿的访谈中,您是否感觉到名宿们有一些共通的地方?

封杰:共通的地方,如果说老一点,说高尚一点,大一点,就是“为祖师爷传道”,说低一点,用他们专业的一句话,就四个字,“养家肥己”,就是生活,为了生活要创作、要演出。从个人和形式上,他们会自觉地研究市场,摸透观众的想法、喜好,他们的演出跟市场接洽。比如说票房,有三七开、四六开、五五开分账,还有以票房提成的结算。

戏班为了生存,无形中,就采用经营的方式。堂会怎么个记法,经励科如何拿钱,这些都是值得研究的。因“养家肥己”的需要,演员从小学戏就非常认真、非常刻苦,比如老先生讲到的,为了练“旱地拔葱”冒着生命危险,有时候练功差点昏过去,也有没受过罪的,但是是发自内心的热爱京剧。老先生们共通的地方就是,他们都喜欢戏曲,从小在这个圈子里看戏。而且到晚年的时候,他们都愿意把这戏传承下去。

王培喜:这些老先生不仅在为祖师爷传道,还都有自己的创新。

封杰:那是必须的。所谓“一招鲜吃遍天”嘛!他们一定要有自己的绝活、绝技。比如南京的周云亮、周云霞老师。当时周云亮老师有一个绝活“叠罗汉”,几个人,一个接一个的翻过,掌声一片,周老师说,“我就想怎么会这么精彩,一闭眼人就过去了,有一天我把眼睛一睁开,因害怕手一抖落,这些人都掉下去了,翻的时候离的太近,都从我鼻子上过去的。现在的人想学学不来,为什么呢?那时我们师兄弟几十年在一起,从小天天就磨,关键是我们不离开。现在剧团,今天调换人员,明天调换人员,不可能达到这种效果。”

王培喜:戏曲表演中演员的配合特别重要,这种配合需要时间磨炼。对于戏改,现在有不同的声音,有的认为戏改破坏了传统,有的坚持戏改,老先生们对戏改是怎么看的呢?

封杰:确实如您所说,现在很多人对戏改是表示反对的。但是那一代老先生说,戏改解救了剧目,提升了剧目。如果不是戏改,很多的地方戏那时候就消亡了,正是戏改救了艺人、救了剧目。

王培喜:老艺术家们从亲历者角度赞成戏改,确实值得重视。时代在发展,审美在改变,前辈们为我们这一代创造了历史,我们也将成为未来的历史,这一代人有责任为戏曲的传承做出贡献,留下我们的痕迹。

封杰:没错。现在有种观点是把京剧当玩意儿,其实,戏曲是科学的。《梨园佳话》里记载,科班即科学。京剧走到今天100多年,一些科学的东西没有被真正重视,比如说京剧的口诀,四五十岁以上的人还知道,年轻人三十多岁的人好多都不知道。戏曲靠口传心授,舞台的灵动性、合作上的配合,都有技巧和科学性,只是我们总结不够,而体育界就很重视科学性。

王培喜:确实,在发展过程中,体育主动借助生理学、解剖学等知识来促进本学科的发展。

封杰:演员只是钻研舞台上的唱念做打,关于戏曲科学性的研究需要文化、科学研究的人来做。

王培喜:我感到您身上有那一代人的特质,就是把传播京剧当做一种使命和责任,自觉地传播。

封杰:我愿意去真实记录,尊重历史、还原历史、敬仰那一代人。同时在记录、感动中又潜移默化地教育着我。

中国京剧院的康秉钧老师曾指出“你不要只做大城市的,也要做地方上的,就像粮票,既有全国粮票,也有地方粮票。”老先生的经验需要我们静下心来“读”,他们的共通点就是感受到了新中国对他们的温暖。记得在重庆市万县见到席慧馨老师时,她第一句话就问我“你是共产党员吗?” 我纳闷,这不是我访谈范围,但我察觉这里一定有故事,就问“怎么了?”她说“国民党时期,让演质量不高的戏,我们不同意,军官把我关进监狱,戏班没法生存,最后是解放军救了我,救了戏班。中华人民共和国成立后,我是当地文艺界第一个入党的,每次到最艰苦的地方演出,我都第一个报名,不管多么艰苦的地方我都会去演出。”临离别的时候,老太太还在叮嘱我“一定要入党,到时要告诉我!”

还有一位成都的蒋叔岩老师,那时已经瘫痪在床,左耳听不见,只有靠墙的右耳听的清,我就躺在老太太的身边聊天。我想这样的聊天一般人做不到,但是我做到了。临结束的时候,她说“我今天非常高兴!”我问她为什么?她说“今天是共产党十八大召开的日子”,张口就唱,“没有共产党就没有新中国”。因为有个国民党军官要娶她做小,她不干,就隐姓埋名,多年后这个人被打死了,她才恢复了真名重登舞台,是共产党把她救了。

南京的周云霞老师说,我们这些人到晚年什么都不图,就想坐在剧院里,看看青年人的演出,给他们指点指点,把我们的东西传下去,我们只要一杯水就够了。

他们把对党的热爱当成了一种信仰,是由衷的感激共产党。

王培喜:您作为一名文化人做访谈,取得了成功,我看您还是吉林艺术学院的特聘教授,一定在其他领域也做了很多的工作吧?

封杰:是的。“吉艺”的郭春方院长看到了京剧作为大剧种,却缺乏真正的评论指导,缺乏文化赋予的深厚内涵,我们一见如故确定了由我带戏曲学院的研究生,专门“聊”京剧文化,填补这块空白。

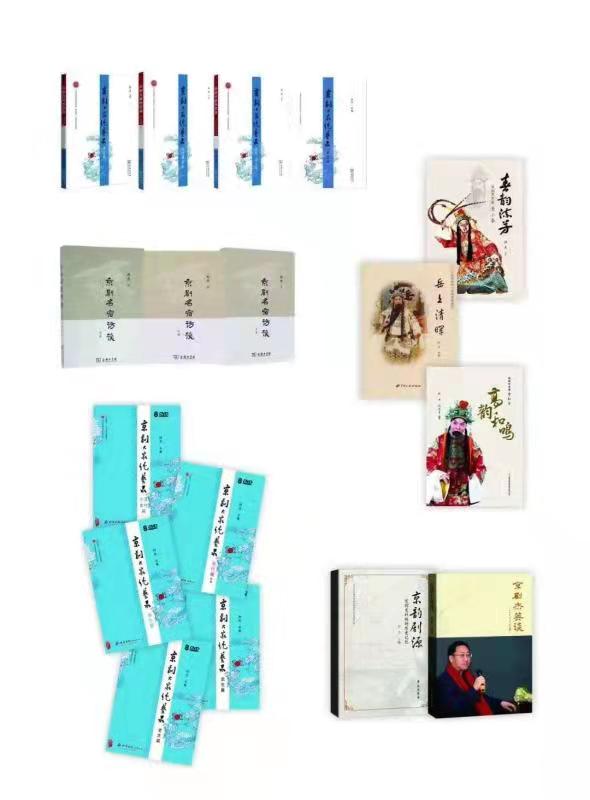

基于我做访谈的经验吧,当时的北京戏曲艺术职业学院的刘侗院长,又委托我录制了一批老艺术家谈艺说戏的《京剧大家绝艺录》工作。把他们几十年来所学、所演、所感、所悟的宝贵经验,通过他们的示范解析给后学者。这套资料包括旦行篇、老生篇、武生篇、净行篇、丑行小生篇、编导篇和音乐篇,达116位全国各地的前辈。它可以说是《京剧名宿访谈》的姊妹篇,但它又是独立成篇的,丰富充实并使前者的艺术“立体化”。

还有,我利用新媒体的方式,在畅读网上举办过数次“京剧杰英谈”栏目,请来具有“实才”更能道出“实货”的艺术家与网友们讲述京剧的前生后世。

王培喜:您做的这项工作对京剧艺术和中华传统文化的传承意义重大。京剧蕴含中华历史、哲学思想、美学追求、民间习俗、商业模式、文化科学等内涵,是中华文化的宝库和缩影,最能代表中华民族文化,所以只重视舞台艺术是不够的,必须要懂得京剧文化的重要性。当代京剧的传承,我们不能只重视表演,忽略了文化;不能只传技艺,不传文明;传承京剧不仅要有戏曲表演者的咏叹,更要有社会各界的合唱;唯有通力合作,才能促进京剧的良性发展,继而推动中华文明的伟大复兴。

希望有更多的人来守护戏曲,共同把咱们老祖宗留下的京剧文化传承下去。通过“守正”从而达到“创新”,使我们的京剧艺术再现新的辉煌。(完)

[作者:王培喜系湖北第二师范学院校园戏剧教育研究中心副教授;封杰系《中国京剧》编辑部主任。]

(本文摘自《云南艺术学院学报》2021年第三期)